|

|

|

|

|

|

2024年9月10日

發表

人氣:26,002

分享:

|

|

|

| 美國出招:凍結中共高官財產以赫阻中共犯台(圖) |

| |

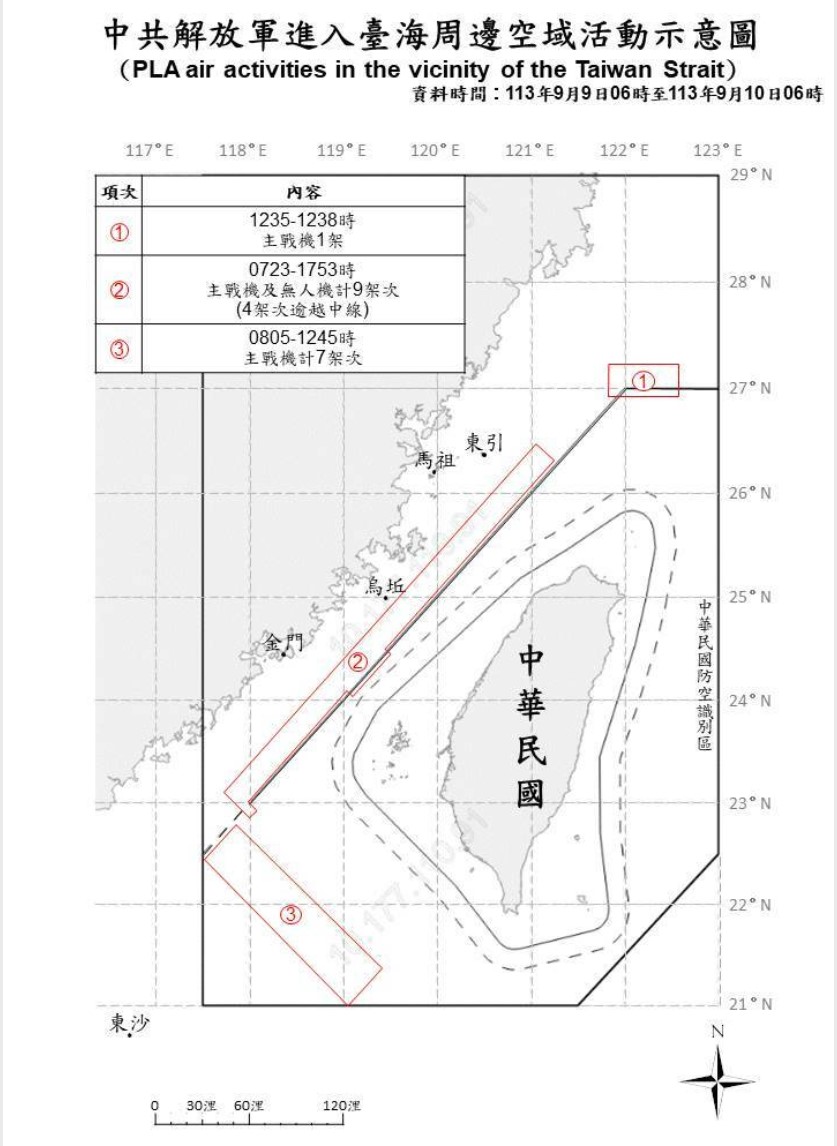

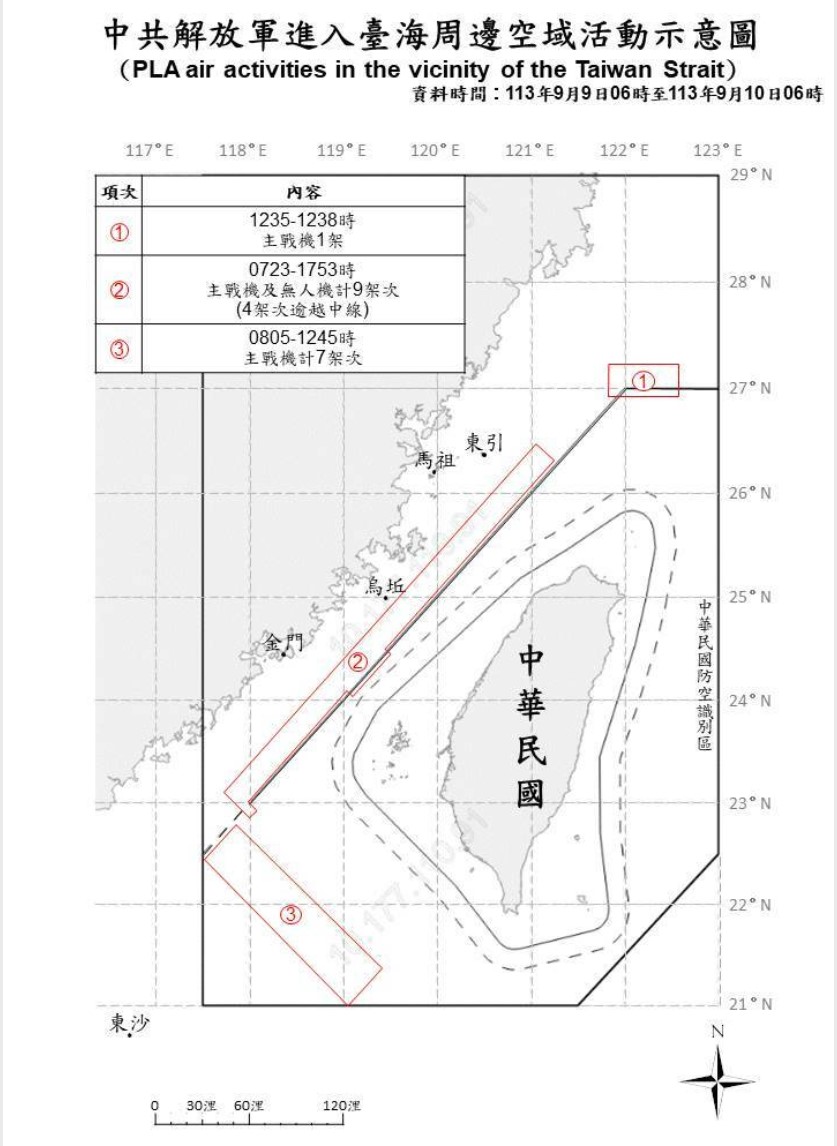

| 中華民國國防部2024年9月10日表示,自昨日上午6時至今日上午6時止,國軍偵獲共機17架次,其中12架次逾越臺灣海峽中線,進入北部、中部及西南空域,另有7艘次共艦、1艘次公務船,持續在台海周邊活動。 (臺灣國防部) |

【人民報消息】(人民報記者金欣綜合報導)美國眾議院於當地時間9月9日無異議通過了《臺灣衝突嚇阻法案》,如果中國(中共)對台發動攻擊、禁運、抵制等行為時,美方將公布中國(中共)高層領導人及其親屬在美國的資產,並進一步凍結或停止提供金融服務,以此遏止中國侵略臺灣。

美國眾議院在周一(9日)下午以無異議通過了《臺灣衝突嚇阻法案》(Taiwan Conflict Deterrence Act)。該法案由共和黨眾議員希爾(French Hill)、民主黨眾議員薛曼(Brad Sherman)於2023年1月共同提出。

希爾發言中指出,如果中共選擇攻打臺灣,美國財政部依法將公布北京高官的非法資產,並切斷他們使用美國金融服務的權利。他說,1979年中美建交是建立在「臺灣和平」的前提之上,除軍事行動外,抵制、禁運都將被視為對太平洋的威脅。目前中國的房地產價格跌落、青年失業率達17%,且缺乏社會安全網保障,但在中國公民受苦的同時,包括習近平在內的多數中共政治局常委卻都有子女或孫子女在美國讀書、擁有財富。該法案的作用就如同動搖犯罪組織的信任一樣,「這些官員必須向中國公民解釋,他們是如何靠政府薪水獲得這些財富。」

薛曼則表示,該法案主要是為削弱中共高官對侵台行動。如果美國總統依《臺灣關係法》決定針對台海情勢採取行動,美國金融機構依法將可以公開特定官員及其家人在全球的資產,並凍結他們在美國的資產。

眾議院昨天通過的一系列法案,內容涉及禁止中共無人機製造商大疆的新無人機在美國運營,阻止中共入侵臺灣,揭露中共對美國電信科技業的滲透程度,成立對抗中共惡意影響的基金等,還通過了《生物安全法案》(Biosecure Act),將部分中國生物技術公司及其美國子公司列入黑名單。

臺灣外交部:臺灣和平穩定,已經是國際間的共識

針對美國眾議院通過《臺灣關係法》,中華民國外交部在週二(10日)表示,該法案有助從經濟層面,嚇阻中國犯台意圖;臺灣和平穩定,已經是國際間的共識。

據「觀傳媒」報導,在周二的例行記者會上,臺灣外交部北美司司長王良玉指出,聯邦眾議院在美東時間9日通過「臺灣衝突嚇阻法案」,目的是透過切斷中國高層以及家人使用美國金融體系的權利,以及凍結資產這些措施,嚇阻中國侵略臺灣的野心,這顯示臺灣的和平穩定,已經是國際間的共識,這個法案也有助於從經濟的層面,來嚇阻中國犯台的意圖。

王良玉表示,感謝美國持續用立法作為,維持印太區域和平穩定,也會密切關注法案後續的進展,並且跟美國國會還有行政部門,都維持緊密的溝通,後續會務實深化台美友好夥伴關係,也一起確保印太地區的自由開放跟和平穩定。

臺灣基進黨:加速處理中共代理人

「Newtalk新聞」報導,臺灣基進黨主席王興煥認為,乍看之下是「中國週」,實際上是「抗中週」,臺灣更需要加速中共代理人的處理,並與中國經濟脫鉤。王興煥呼籲與美國同一戰線,這不只是民主價值的同盟,更是臺灣生存的唯一活路。

王興煥指出,細究《臺灣衝突嚇阻法案》完全比照美國與歐盟針對伊朗、北韓與俄羅斯軍事與政治高層個人的經濟制裁,而且值得注意的是,這個法案是在中國犯台並未發生前就先行擬定,嚇阻意味濃厚。

王興煥呼籲,為配合美國的抗中戰略,臺灣應該要加強兩個重要面向:第一,明確處理中國代理人,加速《境外勢力影響透明法》(代理人法)的討論與通過;第二,加速與中國經濟脫鉤。臺灣的外交必須與美國同一戰線,這不只是民主價值的同盟,更是臺灣生存的唯一活路。

《臺灣衝突嚇阻法》是對《臺灣關係法》的補充加強

據大紀元報導,臺灣國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲表示,《臺灣衝突嚇阻法案》是臺灣人民比較關切的。如果北京犯台,美國會把中共高官在美國的資產公布出來,就是打擊他們的正當性。

蘇紫雲說,至於北京一旦對臺灣採取軍事行動或封鎖,美國要不要介入,是美國總統決定的。所以美國大選結果會影響到這些法案日後對中共實際嚇阻的力度。當然,原來的《臺灣關係法》也能發揮很大作用。《臺灣關係法》第二條就明文寫道,如果中共對臺灣實施禁運的話,美國政府會高度關切,意思是指總統、行政部門考慮要不要直接介入。而從現在的政治氛圍來看,新的美國總統會面對國會強大的對臺灣的支持。現在「中國週」通過《臺灣衝突嚇阻法案》,就是作《臺灣關係法》的補充加強。

「《臺灣關係法》是最上層的一個母法。下面有幾個通過的《臺灣旅行法》、《臺灣安全加強法》,到這一次的《臺灣衝突嚇阻法》。美國國會利用各種新的法案,來加強《臺灣關係法》對臺灣的保障。」

今年早前有美媒報導說,美國情報機構正在撰寫一份涉及中共高層腐敗和隱匿財富的報告,包括中共黨魁和其他常委。

蘇紫雲指出,這是不同的層面,國會是做政治上的選擇來支持臺灣,情報部門的職責就是提交被標定的對手或敵人的情況,給行政部門參考。行政部門有了國會的要求或支持,再加上有軍事或情報部門提供的方案,就可以做出決定,以採取A或B的計劃去反制中共。

不過蘇紫雲認為,公布中共高官財產的做法雖然會讓中共政權的正當性崩潰,但嚇阻效果是間接的,最重要的嚇阻還是來自於軍事上面的。「美國目前最重要的戰略主軸,叫做整合性嚇阻。也就是除了軍事之外,包括經濟、外交、情報等這些都是整體嚇阻力量的一環。」

一直以來,美國對台的「戰略模糊」是否變成「戰略清晰」,是一個討論的熱點。這次「中國週」率先通過的《臺灣衝突嚇阻法案》,是否意味著朝向「戰略清晰」也引人關注。

蘇紫雲表示,美國還是戰略模糊,現在可以說是走向建設型的清晰,就是說它不提供保證,而是把一些條件都逐漸標示出來,包括美國早前表示,1971年通過的聯合國第2758號決議不支持中共政權對臺灣的主權主張,還包括按《臺灣國防授權法》給臺灣軍事援助,都是指標。

美國強調對北京嚇阻 對台政策介於模糊與清晰之間

美國聖托馬斯大學國際研究講座教授葉耀元對大紀元表示,美國國會用一個「中國週」來處理對中法案,這個象徵意義比較重要,對中共的警示意味很濃厚。

他認為特別重要的法案,第一個就是《臺灣衝突嚇阻法案》,對中共打擊會比較大,因為要公布這些中共高官在美的非法資產,可能針對這些資產進行凍結。「對於中(共)國來講,尤其是中國多數的高官來講,它一定有嚇阻的效果。」

葉耀元認為,另一個中共可能比較在意的,就是禁止中國公民購買美國農田的法案,即《2024年保護美國農業免受外國對手侵害法案》(Protecting American Agriculture from Foreign Adversaries Act of 2024)。這是針對中共可能藉此進行軍事區域上面的監視。

再來還有《終結中國在電動汽車領域的主導地位法案》(The End Chinese Dominance of Electric Vehicles Act)。該法案將縮小對於符合稅收抵免條件的30D電動汽車的「關注外國實體」(FEOC)的定義,把那些重要零部件在中國製造的汽車排除在外。

葉耀元表示,還有《香港經貿辦認證法案》(HKETO Certification Act)或其它相關的經濟上的制裁,合起來是對中共全面性的阻擊,每一條都有它特殊的效果。但《臺灣衝突嚇阻法案》效果明顯,美國只要公布中共高官在美國的財產,就一定有制裁的效果。

就美國對台的戰略模糊還是戰略清晰的問題,葉耀元表示,美國對台政策現在是從模糊走向清晰,但不可能直接就是清晰。所謂清晰就是:美國和臺灣公開地簽署共同安全協議、公開說「只要中共對臺灣動武,美國一定會保護臺灣」。

他認為,美國也知道,把戰略清晰拉到太明顯,對於兩岸的局勢來說是危險的,美國也不希望跟另一個核武國家進行第三次世界大戰,所以主要強調嚇阻力,現在的對台政策是處於政策模糊和清晰之間,往清晰的路上走。

「它的框架還是戰略模糊,就是不用把話說死,跟中(共)國講,你不要太過分,因為你越過分、我越清晰。」

最近美國政府連續抓捕中共代理人,包括曾在紐約州行政部門和州政府機構擔任過多個高級職位的孫雯。這次眾議院又用一個「中國週」來表決一系列針對「中共威脅」的法案。

葉耀元認為,按這樣的節奏走下去,就像當年美蘇對抗一樣,美中會進入冷戰。「兩個核武國家彼此對抗,最終的局勢就是冷戰,接下來就是看誰的政府先垮,民主國家要垮的可能性本來就不高,所以就看中(共)國能撐多久。」 △

|

| 文章網址: http://www.renminbao.com/rmb/articles/2024/9/10/85061b.html |

|

打印機版 打印機版

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|