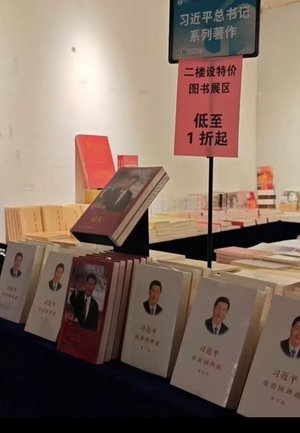

《習近平著作選讀》打出「低至1折」的促銷牌子。(網絡圖片)

【人民報消息】在當下中國各大書店的顯眼位置,總能看到一排排以習近平名義出版的書籍,封面金光閃閃,定價不菲,卻常常落滿灰塵。照片中,那堆積如山的《習近平談治國理政》系列、《習近平著作選讀》,甚至打出「低至1折」的促銷牌子,依舊無人問津。

為什麼這些「國家寶典」會淪落到如此地步?或許,這不僅僅是市場冷遇,更是民眾對這種「出版狂潮」的無聲抗議。本文將從數量盤點、稿費隱憂、作者謎團、上台前後的反差、中外對比,到潛在的腐敗質疑,以及一個荒誕的未來推測,一一剖析。

一、先盤點一下:習到底出了多少本書?

習近平的出版歷程可分為兩個階段:上台前(1953年生,2012年上任前)和上台後。根據維基百科的習近平著作列表,早年他作為地方官員時,主編或參與出版了約8-10本地方性書籍,如1985年的《1985年—2000年廈門經濟社會發展戰略》、1992年的《企業魂》(上、下冊)、1993年的《福州市20年經濟社會發展戰略設想》等。這些多為工作總結或地方志,數量有限,遠非個人「力作」。

真正「爆發」是從2012年上任後開始。官方渠道如中央黨史和文獻研究院網站,列出了數十本「重要著作」,包括《習近平談治國理政》(已出5捲)、《習近平書信選集》、《論堅持人與自然和諧共生》等。

海外媒體和網絡統計更驚人:據自由亞洲電台報道,執政十餘年已出300冊,由歐亞20多家書商發行;YouTuber王志安估算,2023年單年發行量就達數千萬冊;Goodreads平台甚至記錄了205本以其名義的書籍。

綜合來看,總量至少150本以上,上台13年(2012-2025),平均每年約11-12本。這在全球領導人中堪稱「最高產作家」,卻也引發疑問:一人怎可能年產如此海量?

二、若每個黨員買一套,其稿費有多少?

中國共產黨員總數已突破1億,截至2024年底達10027.1萬名。 假設每個黨員強制或「自願」買一套習近平全集(以《習近平著作選讀》等系列計,約10-15本為一套,平均定價1000元/套),總銷售量將達1億套,總收入1000億元。按中國書籍版稅標準7%-10%計算(人民出版社確認領導人書籍也按此執行),稿費將高達70-100億元。這還不算公款採購:據《中國出版傳媒商報》,2023年12月下半月銷售榜前20中,習近平相關書籍佔12本,發行量上億冊。

早期如《習近平談治國理政》首印即數百萬,稿費單本就過億。如此「天價版稅」,遠超普通作者每千字100-150元的標準, 習近平出書更像是一場公帑盛宴。

三、書的內容到底是誰寫的?

翻開這些書,內容多為講話摘編、書信選集或論述彙編,如《論把握新發展階段》(2021年),實則源於公開演講的剪輯。

官方從未透露是否有「筆桿子」團隊潤色,但類似毛澤東時代,領導人著作往往由中央文獻研究室編輯整理。海外分析認為,這些並非習近平一人原創,而是宣傳機器的產物——演講錄音轉文字,再由專家「提煉」。若真為一人所寫,年產12本豈非「神跡」?這也解釋了為何內容重複冗長,缺乏深度創新,讀者難有共鳴。

四、習近平未上台之前為何沒出一本書?

上台前,習近平作為「太子黨」一員,曾在福建、浙江等地任職,但出版寥寥,僅有少數地方工作手冊。

為何?簡單:那時他非「核心」,無國家資源傾斜。早期書籍多為內部流通,非公開熱賣。2012年後,伴隨「習思想」入憲,出版成系統工程:從《擺脫貧困》(2014年重印)到多卷本系列,均由中宣部統籌,首印量動輒百萬。這前後反差凸顯:權力決定「產量」,而非才華。

五、與中外古今的國家領導人出書作個對比

出書本是領導人常態,但習近平的「工業化」規模獨樹一幟。在國內:毛澤東《選集》4卷(後期彙編),鄧小平《文選》3捲,江澤民、胡錦濤各1-2本,遠不及習近平的百本級。

在國外:奧巴馬卸任後出《應許之地》等3本回憶錄,銷量靠個人魅力;丘吉爾一生著40餘捲歷史書,但多為退休後自費;羅斯福僅1本政論集。古今對比,中國式「領導人出書」更像宣傳工具,而非個人表達。毛澤東時代強調「思想改造」,習近平則借出版強化「核心地位」,但也暴露了制度依賴:無權力,無海量。

六、在職領導出書是否也是腐敗?

這點爭議最大。支持者稱,出書是「文化貢獻」,如鄧小平文選激勵改革。但批評者視之為「曲線腐敗」:官員借出版斂財,首印靠公款,銷量靠強制。

新華網曾報道,退休領導人稿費多捐教育,但現職者如習近平,版稅去向不明,易成「隱蔽通道」。聯合國反腐敗公約強調,公職人員利用職權獲利即腐敗。

在經濟下行期,這種「優雅腐敗」更顯諷刺:民眾買不起房,卻須「學習」昂貴「寶典」。

七、如果習近平活到150歲,未來還要出多少本書?

習近平生於1953年,現72歲,若如傳說般長壽至150歲,還剩78年。以當前年均12本速度,未來將再出936本,總量破千!屆時,「習思想」或成圖書館半壁江山。但這「長壽出版」恐難掩市場尷尬:打折無人問津,反映的不僅是審美疲勞,更是民眾對強制灌輸的疲憊。或許,真正的「無人問津」,是權力敘事與現實脫節的鏡像。

總之,習近平的「書海」雖宏大,卻難掩內心空虛。出書本為傳播理念,若成斂財工具,便失本心。希望未來,領導人著作能回歸真知灼見,而非數字遊戲。

(來源:作者X賬號)

△